猴年经典语录:趣谈灵猴智慧与机敏

作者:佚名|分类:经典语录|浏览:90|发布时间:2025-07-30

随着丙申年即猴年的到来,关于猴子的各种话题和创作活动也随之升温。从描绘猴子的画作到讲述猴子故事的小说,以及扮演或演唱与猴子相关的角色,都成为了这一时期的热点。

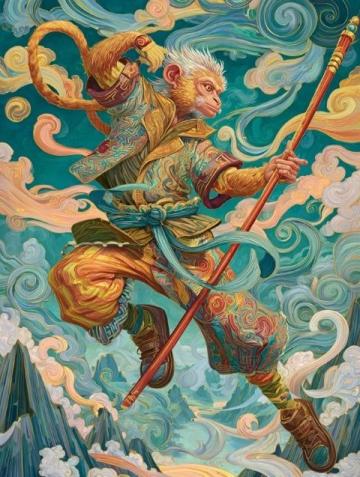

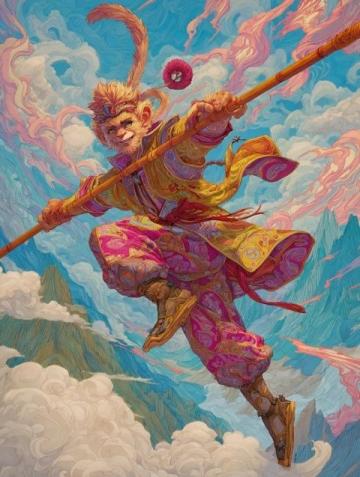

猴子是人类的近亲之一,它们不仅外貌相似于人,还以聪明著称。在文学作品中,猴子的形象被赋予了人格化的特点,并进一步升华为神明的角色。孙悟空就是其中最著名的例子,他能够上天入地、捉妖除怪的故事早已广为人知,成为了妇孺皆晓的经典形象。同样,在印度古代史诗《罗摩衍那》中也塑造了一个名为哈奴曼的神猴角色,有人认为他是孙悟空的形象原型之一。

事实上,在孙悟空出现之前,中国神话故事和传奇小说中已经多次描绘了神化的猿猴形象。到明清时期以后,以猴子为题材的作品更是层出不穷。

根据《太平广记》卷四六七中的记载:“大禹愤怒之时召集百灵……捕获了一位名为无支祁的淮涡水神,他善于言语应对,并能讲述江淮的深浅和原隰的远近情况。形象如同猿猴。”这可能是最早被神话化的猴子之一。

唐初创作的一篇短篇小说《补江总白猿记》,在中国文学史上占据着重要地位。鲁迅在其《中国小说史略》中,以及郑振铎在《中国文学史》中都曾专门讨论过它的重要性。除了是个人创作的中国第一篇小说之外,这篇文章还开启了唐人传奇这一新的文体。

故事讲述了梁朝大将欧阳纥率领军队行进至长乐时,他的妻子被一只白猿劫走。经过多日寻找后,欧阳纥终于救回了妻子,并且得知她已经怀上了孩子,这个孩子后来便是著名的书法家欧阳询,他创立的“欧体”书法在中国书法史上占有重要地位。

《补江总白猿记》对后续文学作品产生了深远影响。一方面,它的情节引人入胜,激发了后世模仿创作;另一方面,文中塑造了一个新的神化形象——白猿。自此之后,“白猿偷桃”等故事开始广泛流传,并催生了许多相关的民间传说和艺术作品。

“白猿偷桃”的故事版本多样,大致讲述的是:白猿为了救治生病的母亲,前往仙人处盗取仙果,最后成功治愈了母亲的疾病。这一系列的故事后来发展出了各种各样的主题,如长寿、孝顺等,并且这些主题成为了后世艺术家们创作的重要题材。

由于“猴”字与“侯”谐音,“猴子”的形象常常被用来寄托平安和升官的愿望,比如民间艺术中的“马上封侯”。这类图案通常描绘一匹马背上坐着或站着一只猴子,旁边还有一棵桃树或是蜜蜂等元素,寓意着立刻获得爵位。

猴是最早被驯化用于娱乐表演的动物之一。早在西汉时期的民间百戏中就有相关的记录,到了唐代,甚至出现了一名以“戏猴”为业的人因受到皇帝唐僖宗的喜爱而得到赏赐的情况。诗人罗隐对此颇有微词,并专门写诗讽刺这种行为。

(责任编辑:佚名)