三访江村:经典语录集锦

作者:佚名|分类:经典语录|浏览:86|发布时间:2025-08-14

我也喜欢将开弦弓村称为“江村”。这是一个位于江苏省苏州市吴江区七都镇的美丽村落,紧邻太湖边。

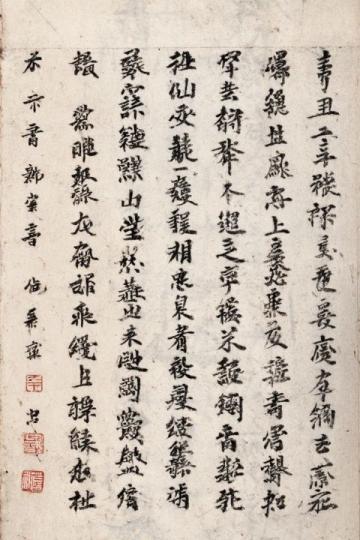

位于江苏省苏州市吴江区七都镇的开弦弓村风光。李博摄(新华社)

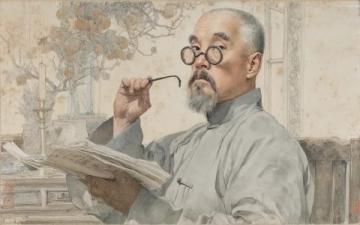

大约80年前,著名社会学家费孝通先生在此进行了详尽的社会调查,并撰写了《江村经济——中国农民的生活》一书。这本书被认为是人类学实地研究和理论工作的一个重要里程碑。自此之后,“江村”这个名字便被广泛使用。由于费孝通先生的著作以及其为后来的研究者提供了宝贵的样本资料,这个村庄成为观察社会变迁乃至历史发展的窗口。众多学者和研究人员常常来到这里,探寻社会发展脉络。我也曾多次造访此地,每一次都围绕着乡村振兴的主题展开思考。

农工相辅

费孝通先生在其著作《小城镇 大问题》中提到,“苏南地区的历史传统可以概括为人多地少、农工相辅。”他指出:“我们的先辈探索出了一条新的路径,使人口密集与经济发展巧妙地结合在一起。那就是男耕女织,相互支持。”

第一次踏足江村是在2016年,距离费孝通先生的调查正好过去80年。尽管“农工相辅”的传统特征已不再明显,但这一理念并未完全消失。当时,年轻人大多在工厂工作,而真正的农民则已经很少见了。

当我走访江村村口的田园纺织厂时,在门房里遇到了一位70多岁的老人和他的狗。经过询问后得知这位老人已经74岁。“我们不需要担心经济问题。人老了也不能整天闲在家里,所以我选择来这里守门。天气暖和的时候,我还会去田地里种些蔬菜。”他说。

这番话让我再次想起了“农工相辅”。实际上,“相辅”在经济层面上已经有了显著的变化,但农村社会结构仍然以一种独特的方式与工厂管理相结合。亲情纽带在现代化工厂中也发挥了重要作用,这种关系无法用简单的经济学原理来解释。

再过三年,我再次访问江村时发现吴江区前一年的统计数据显示农业占比仅为2.2%。无论是从就业吸纳人数还是经济结构中的比例来看,“农工相辅”都逐渐演变为“以农补工”,农业实际上成为了二三产业的一个补充。

在苏浙农村甚至北方,很多农民都已经脱离了农业生产进入工厂或城镇服务业。我们在乡村振兴中强调产业振兴的目标就是让更多的农民从田间走出来,在新的领域找到就业机会。这是一段充满活力且令人感慨的历史进程。

吴江区曾经提出土地向大户集中、工业向园区集中的策略。今天的苏南农村,工业化程度已经非常高,但农田并未因此而荒废。大户种地使得农业又重新变成了“专业”。我每次访问江村时都会询问农民:在这样的情况下,如何能够安心于农业生产而不向往外出打工?增加收入一直是农村工作的核心主题之一。

江村的一位周姓老人通过养螃蟹维持生计。他给我算了一笔家庭收支账:“一个家庭每年节余大约10万元人民币,十年多就能盖新房了。”这样的生活才能持续下去。

攒十年的钱来建房,并不影响下一代的婚嫁大事。十年的时间正好是一个孩子从少年成长为青年的过程。这是一个农家两代人“更新”的时间节点。农民收入不仅仅是个经济数据,它还包含了社会更替的意义。

江村人在土地上也投入了大量心血。当我再次访问时,看到一位种田大户正在地头调试无人机。这些专业大户通常经营着数百亩农田,他们在另一个意义上成为了“专业”农民。规模化种植让耕作者获得了与工厂工人相当的收入水平。当进厂工作和在田间劳作两者之间的收入趋于一致,且更多机械设备被用于农业生产时,“农工相辅”的概念便有了新的含义。

当然,要达到这个理想状态还有很长一段路要走,但在江村已经初见端倪。显然,这是另一种形式的“农工相辅”。

乡脚新解

在吴江区,“乡脚”是当地人口中的一种说法。80多年前,费孝通先生发现,小船每天往返于江村和周边集镇之间,为村民们带来了许多城里买不到的商品。这些船只实际上是连接农村与城镇的桥梁。

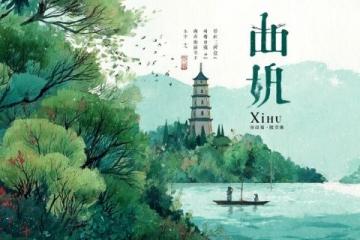

开弦弓村景色迷人。李博摄(新华社)

他提到,“乡脚”并不是以一个小镇为中心的一系列同心圆区域,而是由多种商品各自的流通范围构成。没有“乡脚”,集镇就会因为缺乏来源而衰败;同样地,如果缺少集镇的支持,农村也会变得封闭。通过这种视角,我们可以更好地理解城乡之间的互动关系。

今天的江村,小清河依旧流淌不息,但码头已不再繁忙,而是成为了人们观光的景点。现在是公路相连的时代了,每户人家拥有一辆汽车的情况非常普遍。江村与城镇之间联系更加紧密,商品交换也比过去任何时候都要活跃。

当地一位老人一边讲述着自己到吴江、苏州等地的经历,一边抱怨说“很久没有机会去城里看看”。“吴江不是城市吗?去苏州算不算进城呢?”他反问,“只有上海才是真正的‘进城’。”

城乡融合深刻地改变了农民对城市的认知。随着时代的变迁,“乡脚”的概念也有了新的内涵。

近几年来,每年暑假都有许多青年学生从全国各地赶来江村参观学习;游客数量也在逐渐增加。江村的文化建设不仅限于建立公园和旅游景点,他们还主动与学术、文学等领域的一百多位专家学者合作,进行江村社会学的相关研究。

说起江村文化就不能不提到姚富坤。这位土生土长的农民从接待费孝通先生开始自学社会学,并且参加了24次由费老亲授的社会调查课。他因此重新认识了这片养育自己的土地,写下了《江村70年变迁》等著作。

周小芳现在也是江村的文化名人之一。上世纪50年代费孝通重访江村时住过她家;而当80年代周小芳刚嫁到江村不久后就接待了来访的费老。后来,每当费先生来此地访问都会来到她们家中坐坐。

我第一次访江村时曾在周家借宿;最近第三次造访这里发现他们已经开设了一家民宿,名为“足迹”。门口挂有一句话:“江村在,人们就会沿着费老的足迹走进她的昨天、今天和未来。”

三访江村的过程中,我看到文化从弄堂走向田野,在乡村振兴的大潮中展现出蓬勃的生命力。希望这股生长中的乡村文化能够继续扎根于村民心中。

(责任编辑:佚名)